医诚术精 仁爱敬业

近日,到我院儿科门诊就诊的手足口病患儿逐渐增多,家长也有许多疑惑:“什么是手足口病?”“有传染性吗?”“孩子可以上学吗?”“有后遗症吗?”今天在此给大家科普一下。

手足口病(HFMD)是由多种肠道病毒(如柯萨奇病毒A16型、肠道病毒71型等)引起的急性传染病。顾名思义,它的典型特征就是手、足、口腔等部位出现皮疹或疱疹。

1、潜伏期:通常为3-7天,范围在2-10天之间。这意味着孩子感染病毒后,可能在一周左右才会出现症状。需要注意的是,在潜伏期末期,即在出现症状之前,感染者就已经具有传染性了。

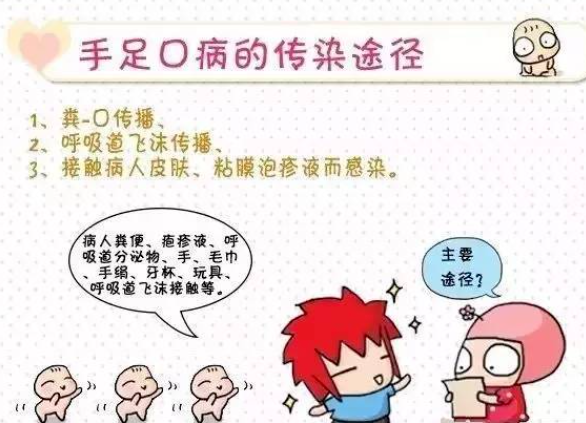

2、传播途径:

粪-口途径:这是*主要的传播方式。病毒存在于患者的粪便中,可能通过被污染的手、食物、水源或物品传播。例如,家长更换尿布后未彻底洗手,或孩子接触了被病毒污染的玩具后吮吸手指。

呼吸道飞沫传播:患者通过咳嗽、打喷嚏或说话时产生的飞沫传播病毒。

接触传播:直接接触患者皮肤上的疱疹液,或接触被病毒污染的物品(如毛巾、玩具、餐具、门把手等)也可造成传播。

大多数患儿症状较轻,整个病程大约在7-10天。

1、前期症状(非特异性):起病急,可伴有发热、食欲不振、疲倦、喉咙痛等类似感冒的症状。

2、典型症状:

口腔症状:口腔内、舌、颊粘膜、上颚等部位出现小疱疹或溃疡,孩子会感到疼痛,导致拒食、流口水、哭闹不安。

皮肤症状:手、足、臀部、膝盖、肘部等部位出现斑丘疹,后转为疱疹。疱疹不痛不痒,通常不结痂、不留疤。

重症表现(罕见但需警惕),极少数病例(多由EV71型病毒引起)可能发展为重症,累及神经系统、心肺功能。一旦出现以下任何迹象,必须立即就医。

持续高热:高热不退、退热效果不佳。

神经系统异常:出现精神萎靡、嗜睡、烦躁不安、惊跳、肢体抖动、抽搐、甚至昏迷。

呼吸循环系统异常:呼吸急促、困难、心率增快、面色苍白、四肢发凉、出冷汗。

手足口病目前尚无特效治疗药物,预防措施对于减少传播和控制手足口病的暴发流行至关重要。

1、对症处理:“退烧+缓解疼痛+补水+护理”是关键

退烧:当宝宝体温升高时,采用物理降温或遵照医嘱使用退烧药。

补水:鼓励孩子多喝水,可以喂点口服补液盐、温凉的白开水,少量多次喂。警惕孩子出现脱水症状!

缓解口腔疼痛:给孩子进食温凉、软烂的食物,比如凉牛奶、粥、面条,避免烫、辣、硬的食物。值得注意的是孩子可能会因为嘴里长疱而不想吃饭、流口水,家长需要多耐心安抚。

皮肤护理:给孩子剪短指甲,避免抠破手脚的皮疹,避免感染;穿宽松透气的棉质衣服、避免刺激性的沐浴露。

绝大多数患儿预后良好,但识别重症的早期信号至关重要。

2、如何预防

疫苗:接种EV-A71疫苗可有效预防EV-A71感染引起的手足口病和其它相关疾病,减少手足口病重症和死亡的发生。建议6月龄-5岁的儿童尽早接种。

养成良好的卫生习惯是预防的基础:

勤洗手:教导孩子养成正确洗手的习惯,使用肥皂或洗手液在流动水下洗手。特别是在饭前便后、外出回家后、接触疱疹患者后等。家长在接触孩子前后、处理孩子粪便后也应及时洗手。

多通风:保持家庭和托幼机构等场所空气流通,每天开窗通风 2-3 次,每次不少于 30 分钟

勤消毒:定期对儿童的玩具、餐具、奶瓶等物品进行清洗消毒,煮沸消毒 10-15 分钟,或使用含氯消毒剂浸泡消毒;衣被勤晾晒。

避免接触:流行期间不要接触患病儿童,避免共用物品。家中有患儿时,要做好隔离,并对其分泌物、排泄物和污染物品进行消毒,防止家庭内部传播。

如果孩子出现疑似手足口病的症状,应及时到正规医疗机构就诊,同时注意做好隔离与护理。记住,隔离期是从发热皮疹开始2周哦!