医诚术精 仁爱敬业

就在今天上午,门诊的哭声让我真切触摸到了“温暖”二字的具体形状。

门诊走廊上,一个四五岁的小男孩涨红了脸,眼泪成串往下掉。他已经哭了整整半个小时——流感需要抽血化验,可任凭护士怎么哄劝,那双小胳膊死死背在身后,仿佛眼前的采血台是万丈深渊。检验科的老师无奈地站在一旁,孩子奶奶急得额头沁汗。

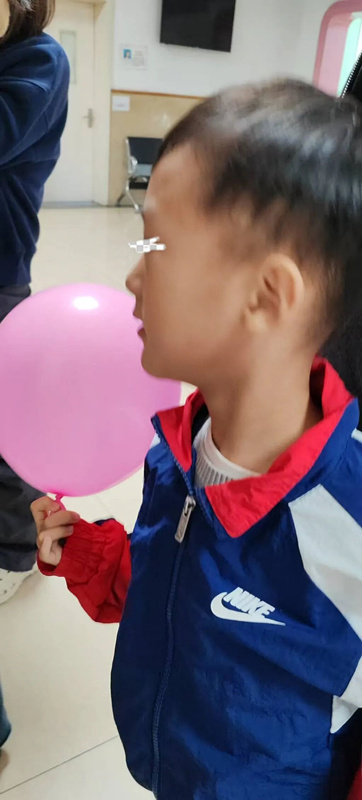

就在僵持不下时,体检部的唐莉阿姨(体检部主任,编者注)闻声而来。她没有直接走向孩子,而是先蹲下身,变魔术般从白大褂口袋里掏出一个亮粉色的气球。“你看,空气泡泡来找你做朋友了。”她轻轻吹起气球,手指灵巧地扭动,一只圆圆的气球就出现在掌心。

于是,孩子的哭声便低了些,好奇地看着这个突然出现的“朋友”。几乎同时,一位刚结束门诊的外科医生路过,他观察片刻,转身从护士站取来血糖针,然后默契地站到主任身旁,形成一道自然的“屏障”。

就在孩子伸手接气球的瞬间,外科医生俯身轻声说:“小鸭子想亲一下你的手指,可以吗?”孩子迟疑地点点头。医生用酒精棉签轻轻擦拭孩子中指,几乎在同一秒,采血针极轻极快地一触——孩子甚至没注意到这个“亲吻”,他的注意力全在那只晃动的气球上。

“好了,真勇敢!”外科医生已经收起器械,检验科护士立即上前采集血样,整个过程不过三秒。

孩子举着气球破涕为笑,旁边的奶奶连声道谢。三位白衣使者相视一笑,各自回到岗位,仿佛刚才什么都没发生。

我站在原地,心里涌起一阵暖流。那只亮粉色的气球在走廊光线下泛着柔和的光。原来,温暖从来不在远方——它就在白大褂的口袋里,在恰到好处的默契里,在那份“想让你不那么疼”的温柔里。

医疗从来不是冰冷的仪器与数据,而是这些瞬间的叠加:是蹲下来的高度,是手心里的气球,是那个为了让疼痛迟0.1秒到达而费的苦心。这种温暖如此日常,如此不动声色,却让整个医院充满了人性的光。